Agosto di solito è un mese di calma piatta sul fronte politico in Germania: ci sono le vacanze e anche i membri del Parlamento nazionale si prendono una pausa. Quest’anno, però, i politici tedeschi non hanno tempo per rilassarsi. La sospensione estiva dell’attività parlamentare coincide con l’apice della campagna elettorale in vista delle elezioni generali che si terranno il 22 settembre. A quanto pare, molti si aspettano che Settembre segnerà la fine non solo delle vacanze estive, ma anche della tregua nell’arena politica europea. La speranza è che l’Unione Europea e, in particolare, l’Eurozona, si decidano finalmente a risolvere i problemi strutturali interni, una volta archiviato il voto in Germania. Ma non sono proprio convinto che succederà: vi spiego perché.

Pochi vantaggi potenziali da un cambio di atteggiamento

Angela Merkel ha espresso l’intenzione di rinnovare l’attuale coalizione con i liberali dell’FDP dopo il voto di settembre, mentre i socialdemocratici (SPD) e i Verdi lavorano per bissare la vittoria elettorale del 1998/2002. I democristiani guidati da Angela Merkel attualmente sono in netto vantaggio nei sondaggi, ma la conferma dell’alleanza con l’instabile FDP è tutt’altro che scontata. D’altro canto, una coalizione fra SPD e Verdi appare probabile quanto una vittoria dell’Inghilterra sulla Germania ai rigori in una finale di calcio. Ai due partiti principali, la CDU/CSU e l’SPD, resterebbe quindi la scelta fra elezioni anticipate immediate o una grande coalizione. Non credo che ignorerebbero la volontà espressa con il voto dagli elettori tedeschi, tuttora molto aperti all’idea di una grande coalizione. Secondo i risultati recenti di uno dei principali sondaggi nel paese, denominato ARD-DeutschlandTrend, il 23% della popolazione preferirebbe una coalizione fra CDU/CSU ed SPD, mentre le coalizioni preferite dai partiti riscuoterebbero il gradimento del 17% degli elettori. Inoltre, negli ultimi mesi, circa la metà dei tedeschi ha definito una coalizione fra CDU/CSU ed SPD come un’opzione “molto buona” o “buona”. Se i sostenitori della CDU/CSU dovranno scegliere, laddove i voti sommati a quelli della FDP non siano sufficienti, fra una coalizione con i Verdi o con l’SPD, i sondaggi suggeriscono una forte preferenza per l’SPD. Quindi le opzioni di coalizione più probabili, dopo le elezioni politiche, sembrano le seguenti: CDU/CSU ed FDP (coalizione esistente) o CDU/CSU ed SPD (grande coalizione).

Salta agli occhi il fatto che, nella campagna elettorale in corso, l’Europa non è stata un argomento di particolare rilievo. La politica europea non sembra un terreno sul quale l’SPD, principale partito di opposizione, possa conquistare voti o riuscire a distinguersi in modo marcato dalla posizione del governo in carica. La stessa cosa era successa anche durante la legislatura precedente, quando i partiti di opposizione avevano largamente tollerato la politica di Angela Merkel riguardo all’Europa. Tenendo presenti sia l’atteggiamento passato che i sondaggi attuali, non vedo motivi validi per prevedere un cambiamento sostanziale della politica europea da parte del nuovo governo tedesco. Mi aspetto una conferma dell’approccio pragmatico di misure orientate all’austerità, ma sufficientemente accomodanti, volte a tenere insieme l’Eurozona, incluso il nuovo pacchetto di salvataggio per la Grecia cui ha accennato il ministro delle Finanze Schäuble. Finora questo approccio politico si è dimostrato piuttosto efficace, a livello nazionale. L’impressione è che servirebbe un cambio sostanziale delle carte in tavola per innescare una modifica immediata dell’atteggiamento del governo. Sembra più probabile che qualsiasi decisione politica riguardo all’Eurozona verrà assunta con un orizzonte temporale di lungo periodo.

Per una maggiore integrazione europea potrebbe essere necessario un referendum in Germania

Se è vero che per il neo-eletto governo tedesco una ridefinizione dell’atteggiamento verso l’Europa potrebbe avere un costo politico troppo alto, sono ipotizzabili difficoltà anche per portare a termine le riforme strutturali a lungo termine, che spaziano dagli eurobond alla gestione più centralizzata delle finanze nazionali a livello europeo, fino alla piena unione politica e fiscale. Il presidente della Corte costituzionale tedesca, Andreas Voßkuhle, ha sottolineato nel 2011 che la Costituzione della Germania non contempla un’integrazione europea più estesa, concludendo che per un ulteriore trasferimento di sovranità nazionale alla UE (in particolare, riguardo al bilancio nazionale) servirebbe un referendum. È un aspetto molto importante, dato che la Germania non ha mai indetto referendum nel dopoguerra, nonostante l’adozione di una nuova costituzione, l’adesione all’Unione Europea e la riunificazione fra l’est e l’ovest del Paese. La preparazione di un referendum richiede parecchio tempo e la scelta della data è una questione delicata. In questo caso, potrebbe volerci tempo anche per spiegare alla popolazione in che modo i cambiamenti strutturali proposti, che porterebbero all’unione politica e fiscale, inciderebbero sulla vita dei cittadini e i motivi per cui sarebbero vantaggiosi, in un’ottica di lungo periodo. Il referendum si baserebbe, molto probabilmente, sull’adozione di un nuovo Trattato europeo contenente la futura organizzazione dell’Europa a livello politico e di governance. Il processo di ratifica e adozione dell’ultimo trattato UE, noto come Trattato di Lisbona, è durato più di cinque anni, da giugno 2004 a dicembre 2009. Considerando la potenziale buona volontà politica in questa occasione, forse le prossime elezioni generali tedesche del 2017 sarebbero il momento giusto per chiedere ai partiti politici di rendere note le rispettive posizioni in materia e dare agli elettori la possibilità di decidere del loro futuro in Europa (o fuori).

Difficilmente il governo vorrà pagare un prezzo politico e fiscale in un clima di incertezza

Sembrerà una situazione familiare ai lettori del Regno Unito, dove il partito Conservatore ha già annunciato l’intenzione di indire un referendum sul futuro del Paese nell’Unione Europea nel 2017. L’impegno dei Conservatori per il 2017 nel Regno Unito, oltre alla prospettiva di un referendum inevitabile in Germania (e in altri Paesi europei), potrebbe rappresentare una scadenza ragionevole entro la quale i leader europei dovranno tirare fuori un’idea per il processo di integrazione e istituzionalizzazione futura dell’Unione, Eurozona compresa. Poi si penserà a ratificarla in tutta Europa e, quindi, anche in Germania. Non sarà il 2013, ma il 2017 a segnare una data storica per la politica europea, con gli elettori dei diversi Paesi chiamati a ribadire l’impegno per un’Europa maggiormente integrata (e la volontà di condividerne i costi). Se uno scenario di questo tipo per l’Europa dovesse diventare un tema base per i governi nazionali, è difficile immaginare un sostegno di questi governanti a misure politicamente e finanziariamente costose che vanno oltre l’atteggiamento pragmatico attuale nei confronti dell’Europa. Ciò potrebbe essere vero non solo per i Paesi citati sopra, ossia la Germania (qualsiasi intervento che vada oltre i salvataggi di emergenza per i partner europei) e il Regno Unito (regolamentazione finanziaria e riforma bancaria nell’UE), ma anche per i governi che sono già in affanno nei sondaggi. Un esempio molto recente è la situazione politica nei Paesi Bassi, dove il governo attuale otterrebbe un risicato 23% dei consensi, rispetto al 53% conquistato alle elezioni dell’anno scorso, mentre il partito euroscettico di destra PVV è cresciuto di circa il 10% nel gradimento degli elettori.

Se dovessi tracciare una roadmap per l’Europa da qui al 2017, nella prima parte di questo viaggio politico segnalerei un alto rischio di avanzamento lento come quello del traffico cittadino, che potrebbe però sfociare in una autobahn a scorrimento veloce.

L’ultimo verbale del Comitato Esecutivo della Fed (“FOMC”) reso noto l’altra sera ha fatto segnare al mercato USA del reddito fisso nuovi minimi per il 2013, prolungando di fatto la fase ribassista dei bond governativi globali. L’attenzione rivolta alle manovre della banca centrale statunitense non è una novità. Quando ho iniziato a fare questo lavoro, avevamo interi team di osservatori il cui compito era provare a intuire le future mosse della Fed, data la frequenza e l’imprevedibilità delle variazioni dei tassi di interesse. Ma la politica monetaria attuale prevede ritocchi meno frequenti e più trasparenza. Quindi che cosa vuole ottenere il comitato per le operazioni di mercato aperto comunicandoci le sue intenzioni?

Il FOMC sa bene che la politica monetaria è un tema caldo che incide inevitabilmente sui mercati, per cui ogni informazione resa pubblica deve essere presentata in un certo modo. I verbali delle riunioni vengono infatti confezionati ad hoc, in maniera da trasmettere una luce positiva sul FOMC e influenzare gli investitori. Qual’ era dunque il messaggio lanciato ieri?

La sostanza è più o meno quella già anticipata su questo blog: occorre chiudere i rubinetti. La Fed continua dunque a seguire il copione e la scena chiave è quella in cui fa uscire i clienti dal locale senza creare troppi problemi. Ecco perché il FOMC tiene a farci sapere che nell’ultima riunione si è parlato di una possibile riduzione della soglia di disoccupazione. È come dire a un tiratardi seduto al bancone di un bar di vuotare il bicchiere tutto d’un fiato, così magari il barista potrà versargli ancora un altro goccio.

Essendo tuttora preoccupata per la solidità dell’economia, la Fed vuole mantenere un mercato obbligazionario ribassista durante il prossimo ciclo di stretta finanziaria, e per fortuna l’inflazione non desta problemi. Si tratta di una situazione molto diversa rispetto ai precedenti giri di vite. Nel 1994, ad esempio, la Fed era più propensa ad alimentare incertezza e preoccupazione fra gli obbligazionisti perché voleva alzare rapidamente i tassi e temeva per l’inflazione, memore di quanto era successo negli anni ’70 e ’80.

Ma quando vedremo dunque un aumento dei tassi ufficiali? Stranamente si potrebbe dire che creando le condizioni per un mercato obbligazionario costantemente al ribasso è possibile mantenere i tassi invariati più a lungo. Un inasprimento tramite il segmento a lunga scadenza riduce la necessità di una stretta monetaria con le modalità tradizionali. Ad esempio, il sell off di circa 100 punti base dei Treasury trentennali osservato da maggio ha comportato una variazione analoga nel costo medio dei mutui americani.

Se la Fed riuscisse a mantenere un mercato obbligazionario ribassista, paradossalmente i tassi a breve potrebbero restare su livelli bassi ancora a lungo.

Finora quest’anno i rendimenti del mercato high yield sono stati più che dignitosi, seppur non entusiasmanti: 2,9% per l’indice globale, 4,5% per l’Europa e 3,4% per gli Stati Uniti. Tuttavia, questi dati nascondono interessanti differenze all’interno dei vari mercati. È stato un anno di andamenti contrastati per i titoli governativi, ma positivo per i credit spread. I movimenti recenti sui mercati dei titoli sovrani continuano a focalizzare l’attenzione degli investitori sullo spettro onnipresente del rischio tassi d’interesse. Il mercato high yield non è del tutto immune a questi timori, ma bisogna ricordare che i tassi d’interesse sono solo uno dei motori di performance. I rendimenti dei titoli high yield dipendono infatti anche da fattori quali le variazioni degli spread creditizi, i tassi di insolvenza e il cosiddetto “carry”.

Nella tabella riportata sotto, abbiamo inserito a fini illustrativi obbligazioni di tipologie diverse: due titoli di categoria BB a lunga scadenza (emesse dall’azienda farmaceutica tedesca Fresenius e dal gruppo statunitense di imballaggi Owens Illinois) e due titoli di categoria CCC a breve scadenza (emessi dall’azienda chimica globale Ineos e da Reynolds, altra impresa di imballaggi). Le obbligazioni BB implicano da un lato un rischio a variazioni di tasso d’interesse relativamente più elevato rispetto alle altre, per via della scadenza più lunga, mentre dall’altro un rischio di credito inferiore in virtù del giudizio più elevato.

| Prezzo | Rating S&P | Rating Moody’s | Spread (bps) | Duration modificata (anni) | |

| Fresenius 2,875% 2020 | 100,25 | BB+ | Ba1 | 162 | 6,1 |

| Owens Illinois 4,875% 2022 | 102,6 | BB+ | Ba2 | 313 | 6,1 |

| Ineos 7,875% 2016 | 101,25 | B- | Caa1 | 503 | 2,1 |

| Reynolds 8,0% 2016 | 100,125 | CCC+ | Caa2 | 565 | 2,8 |

Fonte: Bloomberg, M&G, agosto 2013.

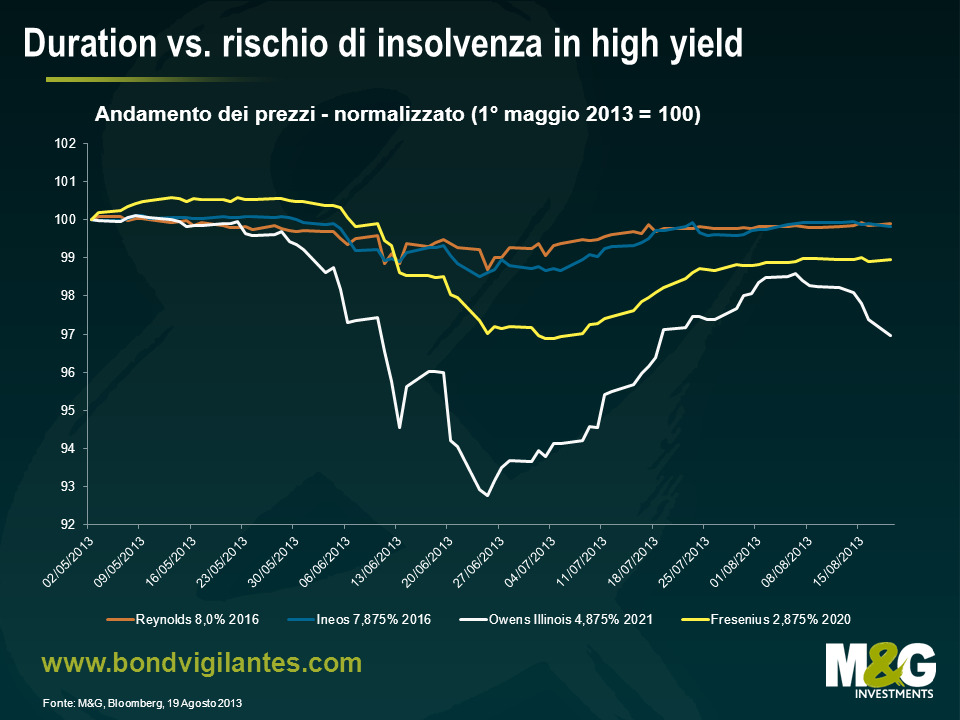

Ma come sono andati questi titoli nelle ultime settimane? Il grafico qui di seguito mostra la performance relativa dei prezzi.

Si può notare che nessuna delle obbligazioni è risultata immune alla volatilità che abbiamo visto durante l’estate. Anzi, è relativamente raro che, come accaduto in questo periodo, la duration dei tassi d’interesse e i premi al rischio di credito si muovano in sincronia. Tuttavia, emerge chiaramente che i titoli a più lunga scadenza hanno sofferto di più durante la correzione, fenomeno ancora più evidente se guardiamo ai rendimenti totali. La tabella qui sotto mostra l’impatto delle tre diverse cedole pagate nell’arco dei tre mesi considerati. Anche in questo caso, i titoli CCC con scadenza più breve sono andati meglio.

| Periodo 01/05/13 – 19/08/13 | Rendimento – Prezzo | Rendimento – reddito da cedola | Rendimento totale |

| Fresenius 2,875% 2020 | -1,05% | 0,85% | -0,20% |

| Owens Illinois 4,875% 2022 | -3,03% | 1,37% | -1,66% |

| Ineos 7,875% 2016 | -0,18% | 2,31% | 2,13% |

| Reynolds 8,0% 2016 | -0,10% | 2,37% | 2,28% |

Fonte: Bloomberg, M&G, agosto 2013.

Assumere con giudizio un rischio di insolvenza maggiore, sotto forma di cedole più elevate e/o di uno spread più ampio, e ridurre contemporaneamente al minimo il rischio tassi d’interesse privilegiando le scadenze più brevi, è una strategia che consente agli investitori obbligazionari di affrontare le fasi di volatilità più accentuata sui mercati dei titoli di Stato, cercando comunque di generare rendimenti totali positivi. In un contesto di questo tipo, il rischio di insolvenza rappresenta davvero il minore dei due mali (rispetto alla duration).

A quanto pare, il mercato potrebbe aver dato troppa fiducia all’Autorità bancaria europea (ABE). Rispondendo a una specifica domanda, l’ABE ha affermato che gli strumenti bancari Tier 1 non rimborsati – o quanto meno”roba” simile allo strumento descritto in tale domanda – non si possono semplicemente riclassificare come capitale Tier 2 dopo la prima data utile di rimborso. La risposta fornita alla domanda, che qualcuno ha definito erroneamente come una “decisione dell’ABE”, ha alimentato l’ipotesi che, d’ora in avanti, tutti gli strumenti Tier 1 redimibili saranno rimborsati alla prima data di esercizio dell’opzione, data la perdita di credito in conto capitale. Così il prezzo dell’emissione redimibile Tier 1 di Deutsche Bank al 5,33%, in scadenza il 19 settembre 2013, è schizzato verso l’alto.

Il mercato ha cominciato a immaginare che Deutsche Bank, dopo aver evitato di rimborsare suoi titoli emessi in precedenza, possa cambiare idea e rimborsare questa specifica emissione Tier 1 alla prima data utile. Non intendiamo esprimere commenti sulla decisione di Deutsche Bank, ma questo mancato rimborso riafferma il motivo per cui non crediamo che gli investitori possano o debbano basare le loro valutazioni sulle previsioni se e quando le banche rimborseranno le loro emissioni redimibili. E l’aspetto da tenere presente è che il credito in conto capitale è solo uno dei fattori che le banche devono considerare quando chiedono all’autorità di vigilanza l’autorizzazione a rimborsare uno strumento. L’importanza di tale credito, e gli elementi che costituiscono i vari livelli del capitale delle banche, cambiano in misura considerevole da una banca all’altra. Comunque, le autorità di vigilanza devono approvare il rimborso in ogni caso.

Dunque, stiamo assistendo all’inizio di una nuova tendenza delle banche a non rimborsare strumenti ibridi? Sarebbe meglio non fare generalizzazioni. In primo luogo, nonostante il progetto di Unione bancaria dell’UE, molte decisioni in materia di capitale vengono ancora assunte a livello nazionale. L’integrazione negli ordinamenti degli Stati membri della nuova Direttiva sui requisiti di capitale (Crd IV), che recepisce Basilea III all’interno dell’ Unione Europea, è ancora in corso. È possibile che le autorità interne di alcuni Paesi stiano consentendo alle banche di considerare ancora gli strumenti ibridi Tier 1 come parte del capitale Tier 1 fino alla fine del 2013, a prescindere dal mancato esercizio di un’opzione di rimborso. Ciò implica la possibilità di vedere dei rimborsi nel 2014. Oppure no: queste obbligazioni potrebbero risultare ancora utili per le banche come cuscinetto protettivo per il credito senior, date le nuove regole che impongono agli istituti bancari di detenere una quantità minima di passività disponibili per la svalutazione o la conversione in azioni, ai fini della risoluzione di situazioni di crisi.

La scorsa settimana il governatore della Banca d’Inghilterra ha reso noti i piani futuri di contrazione della politica monetaria, specificando le condizioni necessarie per una svolta in tal senso. Ben ha espresso su questo blog le sue opinioni sull’annuncio, ma ora vorrei concentrarmi sulla “soglia di innesco” del 7% indicata per il tasso di disoccupazione.

Prima di tutto, perché mai la Banca d’Inghilterra ha deciso di usare il tasso di disoccupazione come indicatore delle pressioni inflative? Durante la conferenza stampa, l’hanno definito un buon indicatore dell’eccesso di capacità. Il ragionamento segue una logica piuttosto ovvia, quindi cerchiamo di analizzare questa soglia in un contesto storico.

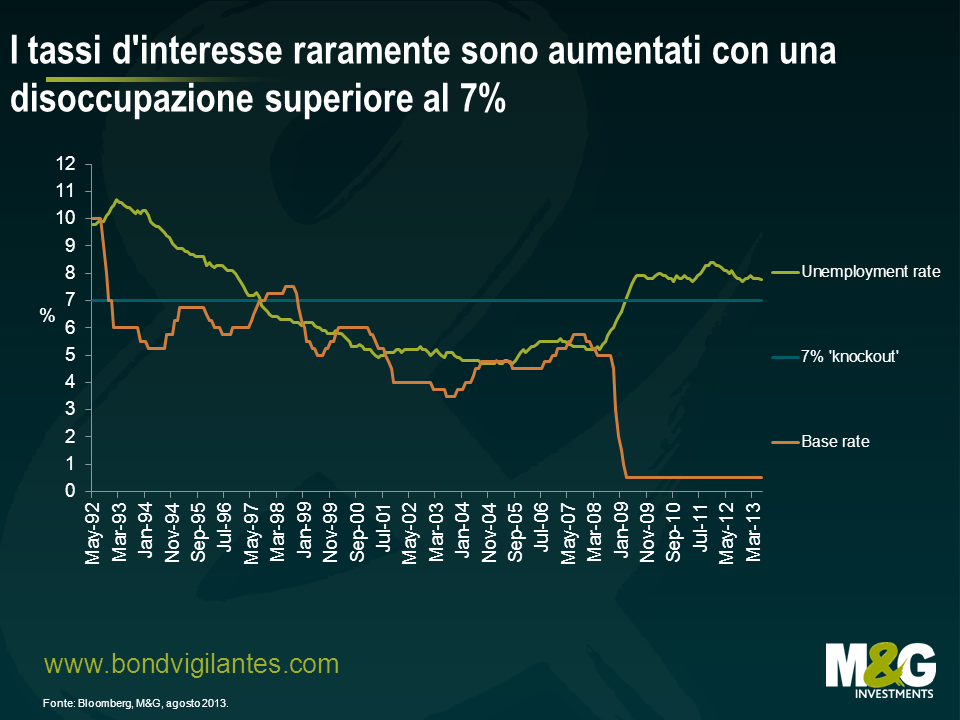

Il grafico riportato sotto mostra la disoccupazione nel Regno Unito negli ultimi 20 anni. Come si vede, il livello è rimasto al di sotto del 7% dal 1997 al 2009, un periodo di crescita economica vivace in cui le banche sono intervenute regolarmente per inasprire la politica monetaria e tenere sotto controllo l’inflazione. In realtà, la nuova soglia sembra tutt’altro che nuova, dato che i tassi bancari raramente sono aumentati con una disoccupazione superiore al 7%, nel periodo considerato.

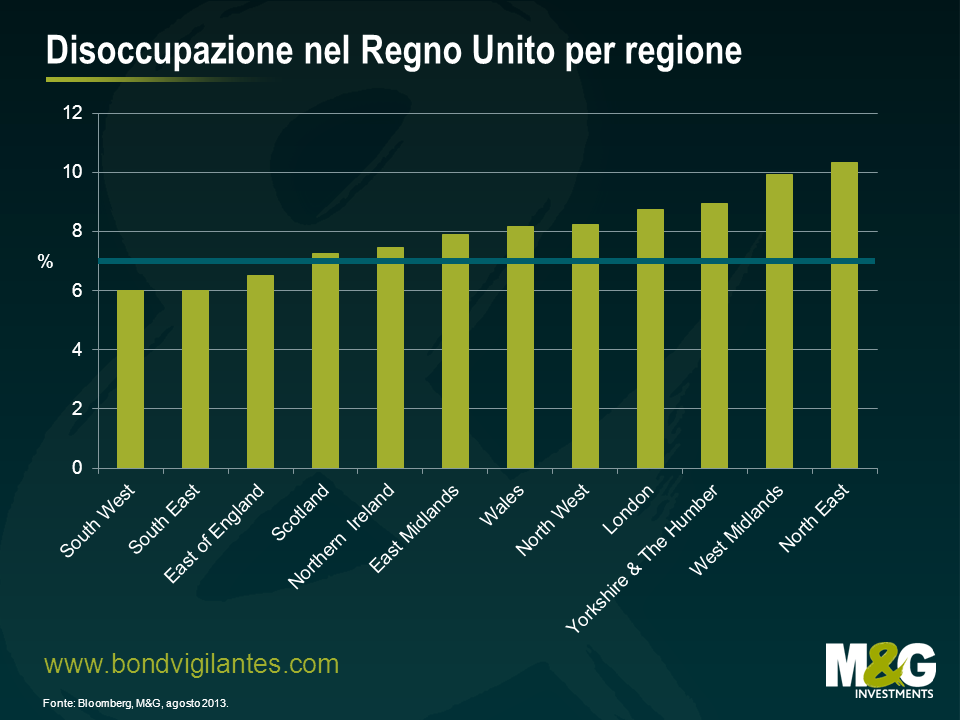

Il grafico successivo evidenzia le aree del Paese con un tasso di disoccupazione attualmente pari o inferiore al 7%, oppure superiore. La disparità non è così marcata come in Europa, ma va comunque tenuta in considerazione.

La mobilità della forza lavoro è necessaria perché la disoccupazione possa scendere al di sotto del 7%, con la ridistribuzione sia dei posti di lavoro, sia dei lavoratori. Ma questo è un progetto economico che trascende la sfera d’intervento della Banca d’Inghilterra, essendo piuttosto appannaggio del governo centrale. Una maggiore mobilità regionale del lavoro consentirebbe al Regno Unito di portare la disoccupazione sotto la soglia del 7% in tempi più brevi. Pertanto, più sarà facile cambiare casa, o spostarsi rapidamente con i mezzi pubblici, minore sarà il tempo necessario per raggiungere questo traguardo. Viceversa, con una forza lavoro poco mobile, il Regno Unito potrebbe impiegare anni per arrivarci.

Un nuovo fattore di cui bisogna tenere conto è il contesto del mercato del lavoro europeo in senso ampio che si sta sviluppando. La forza lavoro britannica compete non solo sul piano internazionale in generale, ma anche con i lavoratori che arrivano sul mercato nazionale da ogni parte del mondo. Il libero movimento dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea, unito all’alto numero di disoccupati nell’Europa continentale, esclude ormai la possibilità di misurare la disoccupazione del Regno Unito (ossia, la capacità di lavoro in eccesso) con riferimento ai confini nazionali. L’ampia disponibilità di lavoratori potrebbe facilmente frenare il calo della disoccupazione rilevata nel Regno Unito, anche in ragione di fattori quali la tradizionale accoglienza dei lavoratori stranieri, la diversità della popolazione (soprattutto in aree con una forte domanda di personale) e l’insegnamento dell’inglese come seconda lingua a buoni livelli nei Paesi esteri. Tutto questo potrebbe ostacolare la riduzione del tasso di disoccupazione nel Regno Unito, a dispetto dei tassi d’interesse bassi.

Quand’anche l’economia britannica rispondesse alla politica monetaria e raggiungesse la velocità di fuga, l’immobilità interna e/o l’offerta di forza lavoro dal continente incideranno sui tempi necessari per abbattere la barriera del 7% di disoccupazione. L’uso di questo parametro come segnale di innesco dei rialzi dei tassi potrebbe implicare il mantenimento di interessi bassi per un lungo periodo, a prescindere dalla ripresa dell’economia.

Il rialzo dei rendimenti obbligazionari di inizio estate ha certamente richiamato l’attenzione di molti investitori sulla composizione dei portafogli, in particolare sulle partecipazioni nel reddito fisso.

Il rischio maggiore in un portafoglio investito in emissioni in valuta locale è rappresentato dalla duration. Con questo termine si indica solitamente la sensibilità di un’obbligazione o di un portafoglio alle variazioni dei tassi di interesse. Per i titoli societari tuttavia esiste anche una duration degli spread creditizi, ovvero la sensibilità dei prezzi alle oscillazioni dei differenziali di credito (il prezzo di mercato del rischio di insolvenza).

In un portafoglio, il rischio di tasso e il rischio di credito dovrebbero essere considerati separatamente. Naturalmente la giusta esposizione a ciascuno di essi dipende in misura sostanziale dal contesto economico e dalle attese sulle oscillazioni dei tassi di interesse.

Poiché ritengo che l’economia statunitense e, in misura minore, quella britannica, siano sulla via della ripresa, mi aspetto che a un certo punto i tassi si riavvicineranno alle medie di lungo periodo, decisamente più elevate rispetto ai livelli attuali. Anche se forse è prematuro parlarne, prima o poi le banche centrali inizieranno a inasprire la politica monetaria, una volta che le rispettive economie saranno sufficientemente robuste da reggere misure di questo tipo. Dal momento che un’economia più sana aumenta la probabilità di politiche monetarie meno accomodanti, a tutto vantaggio del settore corporate, è auspicabile investire nei titoli societari limitando invece l’esposizione ai futuri tassi di interesse più elevati.

Nell’ultima versione della nostra serie Panoramic Outlook ho provato a esaminare l’ondata di vendite abbattutasi sul mercato obbligazionario statunitense nel 1994 per capirne qualcosa di più. Ho inoltre analizzato il potere della duration e la sua importanza per il reddito fisso nelle fasi di disinvestimento.

Che le banche europee siano ancora sovradimensionate non dovrebbe essere una sorpresa per gli investitori. Anche dopo la cura dimagrante da circa 2400 miliardi di euro cui hanno sottoposto i bilanci dal 2011, continuano ad avere la base di asset più ampia del mondo, con un bilancio aggregato pari a circa 3,3 volte il PIL dell’Eurozona. Si può prevedere un’ulteriore contrazione nei prossimi anni, con le banche impegnate nel faticoso processo di ricapitalizzazione reso necessario dall’adeguamento alle regole più rigorose di Basilea III.

Se da un lato gli interventi della Bce, con le iniezioni di liquidità come LTRO (Operazione di rifinanziamento a lungo termine) e il programma OMT (Operazioni monetarie dirette), hanno indubbiamente compresso i tassi d’interesse e sostenuto i mercati del capitale di debito, dall’altro hanno anche anestetizzato i prestiti bancari alle imprese, soprattutto nelle economie periferiche in cui il meccanismo di trasmissione dell’attuale politica accomodante continua a non funzionare.

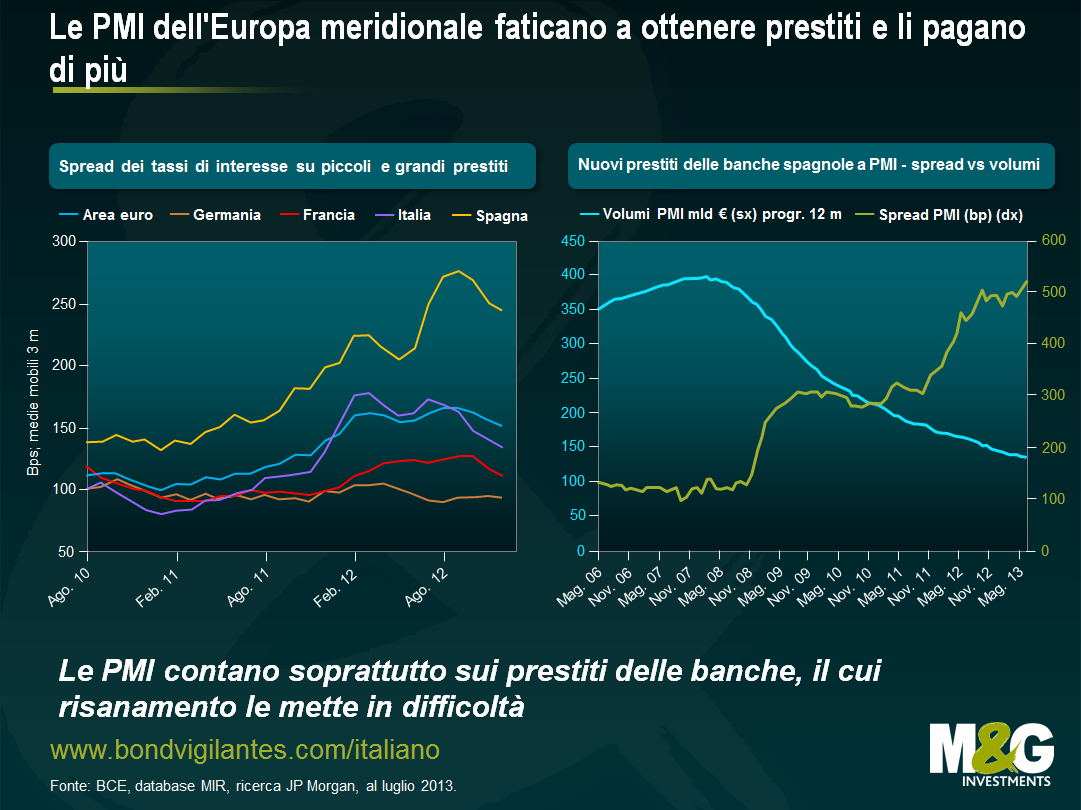

Le piccole e medie imprese sono essenziali per l’economia europea. Eppure ultimamente si trovano ad affrontare gravi problemi di finanziamento, in particolare nei Paesi periferici. Non solo il loro accesso al credito si è praticamente azzerato negli ultimi cinque anni, ma le più fortunate che riescono a ottenere un prestito sono costrette a pagarlo molto più caro. Come illustra il grafico sotto, le imprese dell’Europa meridionale pagano un premio di interesse del 2-3% rispetto ad aziende analoghe dell’area continentale.

Nei Paesi come la Spagna e l’Italia, il fenomeno risulta particolarmente accentuato. Per comprendere l’entità del problema, bisogna considerare l’importanza delle imprese di dimensioni medie e piccole in queste economie. Le PMI italiane e spagnole creano circa il 75-80% dei posti di lavoro, contro il 50% negli Stati Uniti e il 59% nel Regno Unito. Inoltre, le PMI e le micro-imprese in questi Paesi rappresentano il 99% del totale e generano circa il 60% del PIL. Tuttavia lo scarso accesso ai mercati dei capitali le rende dipendenti dalle banche.

I tassi d’interesse della Bce non sono mai stati così bassi come oggi, eppure la Spagna è uno dei Paesi europei con i costi di finanziamento più pesanti per le aziende. Questo problema è stato descritto spesso come il “circolo diabolico” tra il settore pubblico e quello delle imprese.

Abbiamo già parlato in precedenza di come il governo spagnolo sia pericolosamente indebitato e stia accumulando un deficit elevato. Questa situazione ovviamente implica conseguenze rilevanti per le banche spagnole: gli investitori sanno che se il tasso di insolvenza sui prestiti comincia ad aumentare, le banche hanno scarse possibilità di essere salvate dallo Stato. Inevitabile, quindi, un premio di rischio, che viene trasferito al settore societario sotto forma di costi di finanziamento più alti.

L’economia spagnola sta attraversando una recessione dolorosa, riflessa chiaramente dallo stato in cui si trovano le imprese. La salute delle PMI sta peggiorando rapidamente: con i rubinetti del credito sempre più a secco, le imprese hanno smesso di assumere e sono state costrette a ristrutturare le attività per restare competitive rispetto alle concorrenti dell’Europa continentale. Con l’aumentare dei tassi di insolvenza, i premi di rischio delle banche continuano a salire e la situazione economica si deteriora ancora di più. La ridotta attività delle imprese erode le entrate fiscali dello Stato, peggiorando il deficit pubblico, e così si torna al punto di partenza. Il circolo diabolico ricomincia.

Mentre il Regno Unito ha lanciato l’anno scorso il fondo FLS, volto a stimolare i prestiti all’economia reale, in Spagna il tempo per affrontare un problema dalle conseguenze potenzialmente più estese potrebbe essere agli sgoccioli. Le PMI spagnole sono il vero cuore pulsante dell’economia, da cui dipende gran parte della ricchezza e della crescita economica del Paese. Di conseguenza, ripristinare un accesso al credito, senza arrestare il processo di ridimensionamento e risanamento delle banche, è un passaggio cruciale per la stabilizzazione dell’economia. Finché questo non accade, sarà difficile per la Spagna e altri Paesi periferici uscire dalla recessione.

Scarse prospettive di crescita, elevata disoccupazione, enormi volumi di debito, debolezza delle finanze pubbliche: è fin troppo facile per analisti ed economisti affermare che l’euro non durerà per sempre. Eppure eccoci qua, a poche settimane dal quinto anniversario del crollo di Lehman Brothers, dopo diverse crisi del debito sovrano: l’euro è ancora la moneta unica dell’Unione economica e monetaria (UEM) europea, dopo il lancio nel 1999. Molti ritengono, come noi in passato, che un’unione monetaria sia insostenibile senza una vera unione fiscale e che la svalutazione interna attuata mediante la riduzione dei costi unitari del lavoro sia troppo onerosa per paesi come l’Irlanda e la Grecia. Ciò si tradurrebbe probabilmente in una divergenza dei tassi di crescita all’interno dell’Eurozona. Tuttavia, bisogna ammettere che i paesi membri dell’UE e la Banca centrale europea hanno saputo gestire efficacemente i sintomi immediati della crisi, facendo fronte a tutte le difficoltà scaturite finora dall’unione.

Ciò detto, rimane una sfida a lungo termine: favorire la convergenza tra gli Stati membri dell’Eurozona, di modo che una politica monetaria unica fondata su un certo grado di stabilità dei prezzi sia rilevante per la Germania come per la Grecia. La difficoltà di realizzare questa convergenza rappresenta attualmente il principale ostacolo sul percorso dell’UEM, a causa dei problemi legati all’adozione di una politica monetaria comune e di un unico tasso di cambio.

Considerato questo, è giunto il momento di capire se l’unione valutaria più ambiziosa della storia abbia i requisiti per durare. Quali sono le principali ragioni per cui l’euro riuscirà a sopravvivere e prosperare in futuro?

Nell’Eurozona si profila l’inizio della ripresa e si scorgono segnali di una convergenza tra i paesi membri

Gli indicatori come gli indici PMI e la produzione industriale segnalano una crescita positiva nel secondo trimestre. La fiducia dei consumatori è in miglioramento, mentre in alcuni paesi si registra anche un primo lento miglioramento dei dati sulla disoccupazione. Naturalmente l’Europa non è ancora in salvo e continua a fronteggiare significativi ostacoli alla crescita, sui quali ci siamo già soffermati. Ciò nonostante, le tendenze osservate costituiscono forse una prima indicazione che le significative riforme strutturali attuate nella periferia iniziano a dare i loro frutti.

L’Eurozona, inoltre, mostra segnali di un riequilibrio. Negli anni del boom i costi unitari del lavoro sono aumentati troppo rapidamente nell’Europa periferica e in misura insufficiente in Germania. Ciò si è tradotto in un ampio divario di competitività nell’Eurozona, che comincia a ridursi (anche se paesi come l’Italia e la Francia hanno ancora molta strada da fare; si veda il post sul nostro blog). Per quanto concerne il saldo delle partite correnti, l’Italia e l’Irlanda fanno registrare un avanzo, la Grecia ha ridotto il suo ampio disavanzo e la Spagna e il Portogallo evidenziano deficit modesti.

Si tratta di piccoli passi, ma necessari, per assicurare la sopravvivenza dell’euro.

La Germania è la Cina d’Europa

A differenza dei paesi dell’Europa meridionale e dell’Irlanda, la Germania ha beneficiato di un boom economico: la disoccupazione è bassa, l’export vigoroso, l’inflazione contenuta, il settore dei consumi dinamico e in qualche regione del paese si scorgere i primi segnali di un aumento dei prezzi delle abitazioni. Un’importante spiegazione del successo della Germania in un periodo di instabilità risiede nel fatto che la sua competitività internazionale non è stata pregiudicata da un apprezzamento della valuta. Ad esempio, grazie all’euro il tasso di cambio reale della Germania è inferiore di circa il 40% al livello registrato a suo tempo dal cambio tra il marco tedesco e il dollaro statunitense.

La Germania rappresenta dunque la Cina d’Europa (almeno dal punto di vista dell’avanzo commerciale): un tasso di cambio enormemente sottovalutato genera il maggior surplus commerciale mondiale, pari a circa 193 miliardi di euro l’anno (quello cinese si attesta a circa 150 miliardi di dollari l’anno). Questo avanzo scaturisce principalmente dai rapporti commerciali con altri Stati membri dell’Eurozona (come Italia, Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda).

Le eccedenze di capitale generate dall’accresciuta competitività internazionale della Germania si sono riversate in Europa meridionale e in Irlanda. Le banche e gli investitori tedeschi sono parte della comunità internazionale che ha fatto credito ai governi e alle imprese nei paesi periferici, con l’obiettivo di realizzare maggiori rendimenti di quelli offerti dai Bund. Naturalmente, in assenza di questi apporti di capitale, i paesi dell’Europa meridionale e l’Irlanda non avrebbero potuto accumulare tanto debito (nel 2008 circa l’80% dei titoli di Stato greci, irlandesi e portoghesi era detenuto da investitori esteri). In aggiunta, l’aumento dei costi unitari del lavoro in questi paesi sarebbe stato probabilmente più contenuto (specialmente nel settore pubblico) e il divario di competitività tra la Germania e le nazioni periferiche sarebbe stato meno pronunciato.

La Germania ha beneficiato della moneta unica più di ogni altro Stato membro. Un eventuale default avrebbe effetti devastanti sul sistema bancario e sulle esportazioni nazionali. Il Paese si trova in una situazione delicata, quindi è difficile capire perché potrebbe abbandonare l’euro.

L’alternativa per l’Europa meridionale e l’Irlanda è troppo onerosa

La Germania attualmente è avvantaggiata dall’euro molto più dei paesi fortemente indebitati, perché la moneta unica ha privato queste nazioni della possibilità di migliorare la propria competitività attraverso la svalutazione monetaria (si metta a confronto, ad esempio, l’esperienza di questi paesi con quella del Regno Unito). Inoltre, i tassi di interesse sono troppo restrittivi, mentre la sovracapacità produttiva e una disoccupazione straordinariamente elevata hanno creato spinte deflazionistiche. Paesi come la Grecia e l’Irlanda non hanno vissuto una recessione, ma una depressione.

Dal momento che le autorità dell’Europa meridionale e dell’Irlanda non possono agire sulla politica monetaria o sulla leva del tasso di cambio, non resta che un’unica possibilità per guadagnare competitività: dolorosi programmi di austerity e la svalutazione interna attraverso la riduzione dei salari. Solo così questi paesi possono sperare di competere con giganti come la Germania in un contesto globalizzato.

Perché dunque una di queste nazioni non abbandona l’UEM? Grecia, Irlanda e Cipro hanno sperimentato a proprie spese gli effetti dell’euro in anni recenti, eppure rimangono nell’Eurozona. L’argomentazione più convincente proposta finora è che i costi dell’uscita dall’UEM sarebbero nettamente superiori ai benefici. Deflussi di capitali, impennata dell’inflazione, fallimento su scala nazionale, disoccupazione di massa e disordini sociali non rendono questa opzione particolarmente allettante. Provate poi a immaginare cosa accadrebbe se Italia e Spagna decidessero di uscire dall’euro. Restare nell’Eurozona è la scelta meno deleteria per i paesi debitori.

La Banca centrale europea è pronta a salvare l’euro “a qualunque costo”

È trascorso un anno da quando il Presidente della BCE Mario Draghi ha tenuto uno dei discorsi più importanti nella storia europea, affermando: “Durante il nostro mandato, la BCE è pronta a salvare l’euro, a qualunque costo. E credetemi: sarà abbastanza”. Nel pronunciare queste parole, Draghi ha convinto i mercati che la BCE ha una potenza di fuoco illimitata per sostenere i paesi membri, in particolare Italia e Spagna. Immediatamente i rendimenti delle obbligazioni sovrane dei paesi periferici sono scesi da livelli pericolosamente elevati, che rendevano l’indebitamento insostenibile nel lungo termine, e sono attualmente molto più bassi rispetto a un anno fa. Si può dire che il mercato confida ancora in Draghi e oggi sconta il rischio in maniera più adeguata. Ora che la BCE sembra più incline a fornire indicazioni per il futuro, non si può escludere l’attuazione in tempi brevi di ulteriori misure di politica monetaria non convenzionali, come una nuova tornata di LTRO.

Non sottovalutare il desiderio politico di preservare l’integrità dell’area euro

Nonostante le difficoltà – le prospettive fosche, i livelli record di disoccupazione e di debito, il prelievo forzoso sui depositi bancari proposto a Cipro – nessun paese ha abbandonato l’UEM, che si è anzi arricchita di nuovi membri (la Slovacchia nel 2009 e l’Estonia nel 2011) e potrebbe persino accoglierne di nuovi (la Lettonia nel 2014). I paesi europei rimangono aperti agli scambi commerciali, continuano a recepire le politiche europee e non hanno fatto ricorso a misure protezionistiche. La regolamentazione bancaria nell’UE è diventata più rigorosa, il sistema finanziario si è stabilizzato e sono stati introdotti nuovi requisiti patrimoniali per le banche.

L’Europa resta per noi una grave fonte di preoccupazione. Un’unione monetaria di successo richiede infatti un’integrazione non solo politica, ma anche economica. Le autorità europee devono accettare maggiori limiti alla propria autonomia politica, e questo sarà difficile da ottenere. La convergenza economica è una necessità. Cosa forse ancor più preoccupante, un mix di debole domanda interna, austerità, bassi salari ed elevata disoccupazione comporta costi politici e alimenta le tensioni sociali. Tuttavia, dato il track record di UE e BCE e per le ragioni sopra elencate, forse l’euro potrebbe sopravvivere molto più a lungo di quanto alcuni analisti economici attualmente non si aspettino.

Da inizio 2011 il vecchio continente ha visto la crisi dell’eurozona, un’incertezza politica endemica, il ritorno alla recessione e il default di fatto sul debito sovrano greco. Ben diversa l’esperienza americana: aggressive misure di allentamento quantitativo, crescita positiva e ripresa dell’edilizia residenziale. Eppure, contro ogni aspettativa, i titoli high yield europei hanno battuto quelli statunitensi, rendendo il 29,0% contro il 24,8% dei cugini oltre oceano*.

Gli Stati Uniti presentano senza dubbio un contesto macroeconomico più favorevole per le aziende che ricorrono a finanziamenti esterni, ma siamo convinti che il mercato high yield europeo offra tuttora un’opportunità di investimento migliore. Ecco perché:

- Minore sensibilità ai tassi di interesse: ora che l’uscita dal QE è una prospettiva concreta, gli investitori sembrano ben consapevoli del rischio di tasso insito nelle loro partecipazioni. Il mercato high yield europeo ha una duration effettiva di 3,2 anni contro i 4,4 degli USA e, se tutto resta com’e’, è meno vulnerabile a un’ulteriore ondata di vendite di titoli di Stato.

- Un prezzo medio inferiore: le obbligazioni high yield europee sono scambiate a un prezzo medio di 101.98, quelle USA a 102,92. Può sembrare una differenza irrisoria, ma data la frequente presenza di opzioni call in questo tipo di strumenti, un prezzo superiore a 100 indica scarso potenziale di apprezzamento. Il mercato europeo risente dello stesso limite, ma ha un ulteriore margine dell’1%.

- Un mercato di qualità superiore: visto attraverso il prisma dei rating, il mercato europeo è meno rischioso. Le obbligazioni di categoria BB rappresentano il 67% del totale, negli USA solo il 42%; le emissioni targate B, più rischiose, costituiscono rispettivamente il 23% e il 41%; il resto dei titoli appartiene al segmento CCC. Ciò significa che due terzi del mercato europeo sono appena al di sotto del rating investment grade, mentre oltre la metà del debito high yield statunitense è formato dai cosiddetti junk bond, targati B o CCC.

- Uno spread più ampio: nel suo insieme, il mercato europeo presenta un differenziale di rendimento rispetto ai titoli di Stato pari a 508 punti base, contro i 471 degli USA. Una differenza ancora più evidente se si tiene contro dei rating. Per le obbligazioni di fascia BB, lo spread è di 410 pb in Europa e di 342 negli USA; nel caso degli strumenti con rating B passiamo dai 607 pb del vecchio continente ai 454 del nuovo mondo. Certo, l’economia europea è in difficoltà, ma le valutazioni riflettono già questa situazione di incertezza.

- Un tasso di default più basso: secondo i dati Bank of America Merrill Lynch sui mercati obbligazionari pubblici, il tasso di insolvenza ponderato per emittente degli ultimi 12 mesi si attesta all’1,2% in Europa e al 2,1% negli USA. Un quadro che non sembra destinato a cambiare radicalmente nel prossimo futuro, dati i modesti tassi di interesse e i trend positivi in materia di rifinanziamento.

Naturalmente si potrebbe obiettare che il mercato europeo offre un rendimento complessivo inferiore (5,1% contro il 6,1% degli USA), che riflette una minore duration ma anche la recente divergenza fra i tassi delle obbligazioni governative europee e americane. Ad ogni modo, un rischio di tasso più basso, un prezzo medio inferiore, un merito di credito superiore, spread più elevati e tassi di default più modesti sono tutti validi motivi per preferire il mercato europeo a quello americano.

*Indici BofA Merrill Lynch US e Euro High Yield 31/12/2010 – 26/07/2013